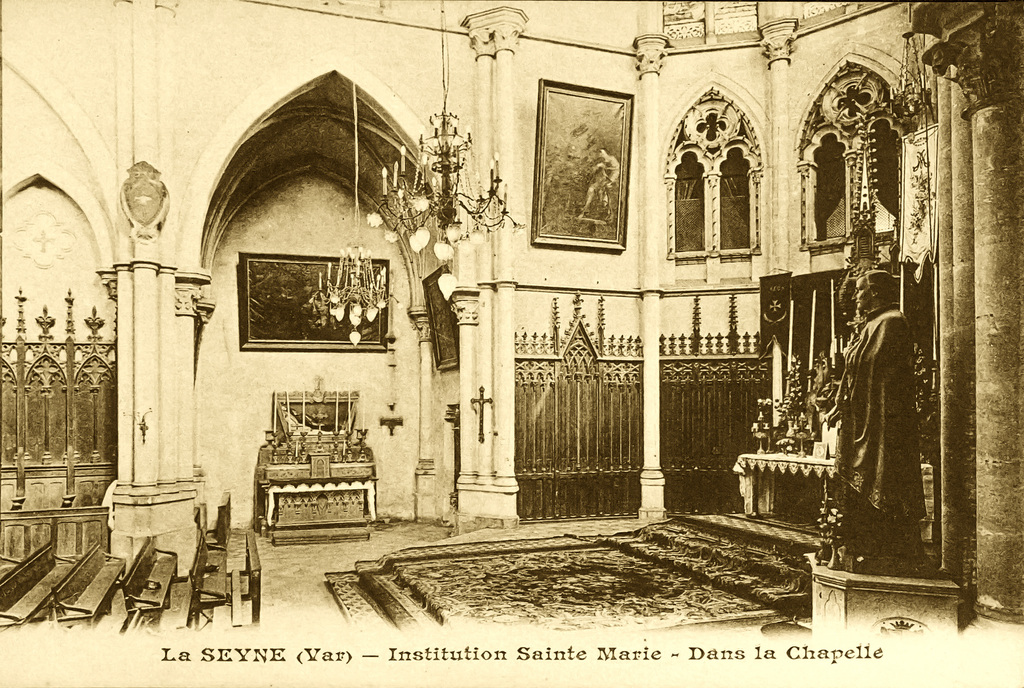

Il existe très peu de sources concernant ce saint dont la châsse transmise à Ste Marie en 1853 donna lieu à une immense fête locale. Ce cercueil-reliquaire avait sa propre chapelle latérale lors de la livraison de la Chapelle* en 1864, faisant face à celle dédiée à St Joseph (Le collège avait ouvert ses portes en Mars 1849, le mois de St Joseph).

Identité de Saint Victorius

Le terme « nomine proprio » indique que « Victorius » était le nom spécifique attribué à ce martyr, probablement inscrit sur une plaque ou un loculus dans les catacombes romaines. Au XIXe siècle, sous le pontificat de Grégoire XVI (1831-1846), l’Église catholique intensifia l’exploration des catacombes pour récupérer des reliques de martyrs chrétiens des premiers siècles. Ces corps, souvent accompagnés d’inscriptions ou de signes (comme une palme ou une ampoule de sang), étaient considérés comme des témoins de la foi primitive. Le 27 juillet 1835, date précise mentionnée, correspond à une période où Grégoire XVI autorisait de telles extractions pour distribuer des reliques à des congrégations ou des missionnaires, renforçant ainsi la dévotion catholique face à la montée du rationalisme.

18 saints portent le même prénom, dont un seul reconnu par l’Église catholique, un pape de 1085, Victor III…Le collège possède un reliquaire supposé de St Victor de Marseille (pas de certificat pontifical retrouvé). Le recours à l’intelligence artificielle a donc été nécéssaire pour étoffer cet article.

Victorius n’apparaît pas dans les martyrologes majeurs (comme le Martyrologe romain), ce qui suggère qu’il s’agit d’un martyr obscur, l’un des milliers exhumés et authentifiés par des certificats pontificaux. Son nom, dérivé de « Victor » (vainqueur en latin), est typique des appellations données aux martyrs, symbolisant leur triomphe spirituel. Sans plus de détails sur sa vie ou son martyre, il est probable qu’il fut un chrétien exécuté sous les persécutions romaines (Ier-IVe siècle), inhumé dans une catacombe comme celles de Saint-Calixte ou de Priscille.

Extraction et transfert en France

L’ordre de Grégoire XVI pour extraire le corps de Victorius le 27 juillet 1835 s’inscrit dans une pratique bien documentée. Le pape, connu pour son intérêt pour l’archéologie chrétienne, confiait souvent ces reliques à des évêques ou à des ordres religieux. Mgr Jean-Baptiste Epalle, mariste français né en 1808 à Marlhes (Loire), est la figure clé ici. Avant de devenir vicaire apostolique de Mélanésie et d’Océanie orientale en 1844, Epalle était un missionnaire actif au sein de la Société de Marie. Il est plausible qu’il ait visité Rome entre 1835 et 1840, période où les Maristes, fondés en 1816 par Jean-Claude Colin, cherchaient à établir leur légitimité et à soutenir leurs missions.

Epalle aurait reçu ces reliques directement de Grégoire XVI ou via un intermédiaire ecclésiastique, avec pour mission de les ramener en France. Cela coïncide avec son rôle au sein des Maristes avant son départ pour le Pacifique en 1844. Les reliques auraient alors été confiées à Jean-Claude Colin, supérieur général des Maristes, qui les conserva ou les redistribua. Leur arrivée à La Seyne-sur-Mer, où les Maristes étaient implantés, s’explique par cette connexion : Colin les offrit au collège Sainte-Marie, pour en faire un symbole de foi et d’éducation.

Parcours des reliques jusqu’à 1853

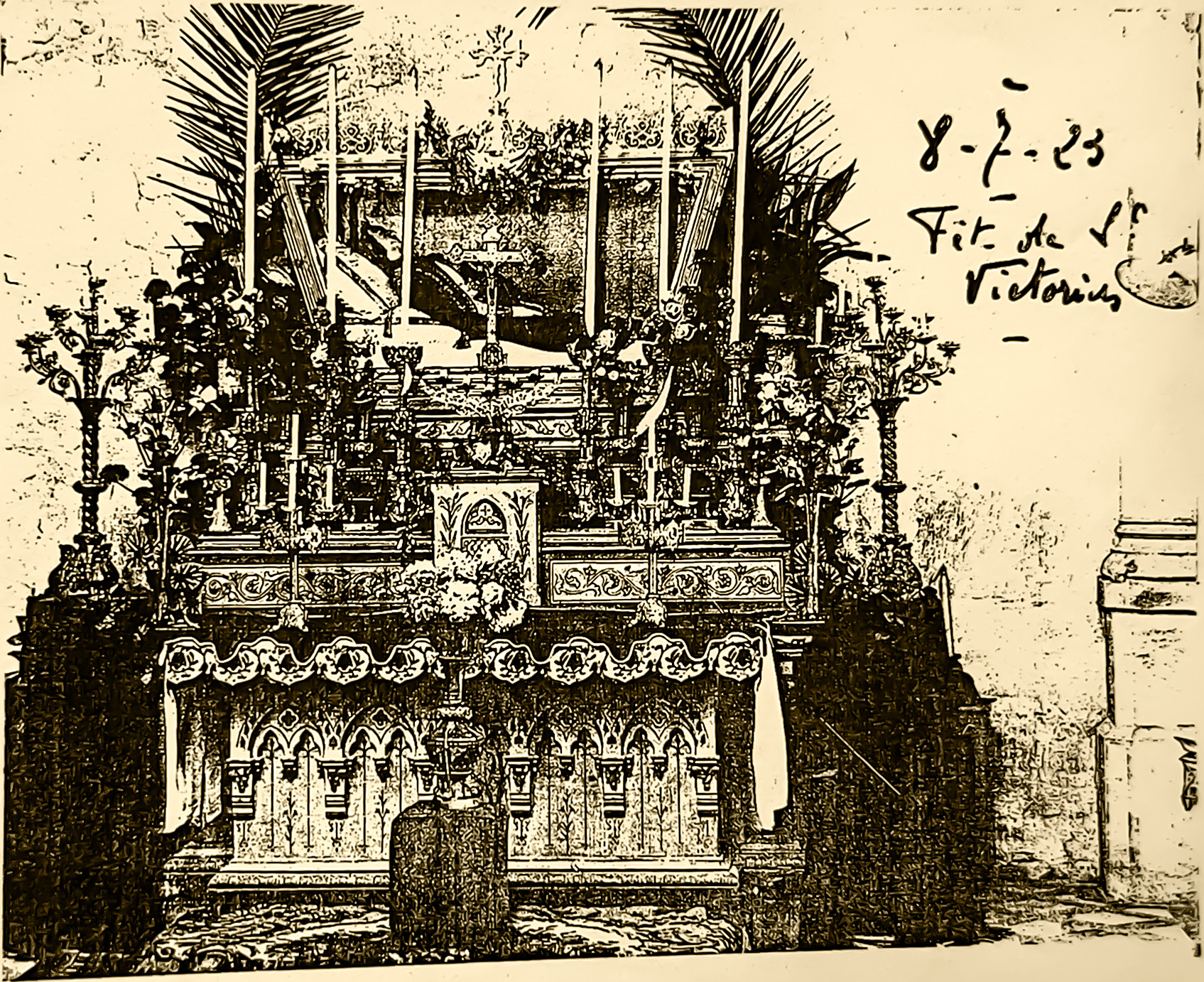

Entre 1835 et 1853, les reliques de Victorius ont probablement été conservées par les Maristes, peut-être à Lyon (siège de la congrégation) ou dans une maison régionale, avant d’être destinées à La Seyne. Le choix de ce lieu reflète l’importance croissante du collège Sainte-Marie, fondé dans les années 1850, comme centre éducatif et spirituel. La translation solennelle du 17 juin 1853, orchestrée par le supérieur du collège, fut un événement planifié pour marquer les esprits, avec une procession, une foule de 15 000 personnes, et une bénédiction eucharistique, soulignant le lien entre ce martyr et la mission mariste.

Déroulement de la cérémonie

Le 17 juin 1853, à 17 heures, la procession débute avec une marche triomphale accompagnée par la musique du 18e régiment de ligne, basé alors dans la région (probablement à Toulon, port militaire voisin). La ville, décorée comme « un navire en fête », reflète son caractère maritime et sa ferveur collective.

« En même temps que maîtres et élèves saluaient le céleste protecteur qui leur était donné, les hommes les plus considérables de l’administration et de la Marine se déclaraient hautement les amis de la Maison. On vit ce jour-là, tenant les cordons de la châsse des saintes Reliques, M. l’amiral du Bourdieu, préfet maritime, M. l’amiral de La Doucette, commandant l’escadre d’évolutions, M. Clappier, président du Tribunal civil, M. de Lisa, sous-préfet de Toulon, M. le colonel commandant la place de Toulon; M. le Maire de La Seyne; M. de Ravinel, contrôleur de la Marine ; MM. de Brignac et de Rouchaud, capitaines de frégate, tous en grande tenue, puis MM. les adjoints ceints de leurs écharpes. Venaient ensuite le Conseil mu-nicipal, les administrateurs de l’hospice, et de plus, un grand nombre d’officiers supérieurs de la Marine en grande tenue, près de cent chevaliers de la Légion d’honneur revêtus de leurs décorations et escortant le jeune Martyr, les prud’hommes, les pêcheurs en grand costume, les présidents et les députés des Sociétés de St Joseph, de St Eloi, St Roch. Un détachement de douaniers, leur capitaine en tête, tourait tout le cortège et fermait la marche, enfin sans distinction, toute la population de La Seyne heureuse de donner ce témoignage éclatant de son dévouement à la Religion et à l’Œuvre de Sainte- Marie ».

L’histoire d’une maison d’éducation (1882)

Il était cinq heures du soir. Les rues, les places, les quais, tout était rempli par une foule silencieuse et recueillie. La musique du 18 de ligne commence une marche triomphale ; la procession s’ébranle. La ville était parée de ses plus beaux ornements et ressemblait à un navire en fête, pavoisé de ses plus riches pavillons. Les élèves du Collège au nombre de 116, s avançaient gravement, portant en main une palme, symbole de victoire...

Après une station à l’église paroissiale Notre-Dame-de-Bon-Voyage où M. l’abbé Audibert prononça le panégyrique du Saint, discours exaltant les vertus du saint, la procession reprit sa marche triomphale.

Arrivée au Collège, elle s’arrêta sur la place, qui était alors très vaste, puisque la foule fut estimée à quinze mille personnes, un chiffre impressionnant pour une ville de quelques milliers d’habitants à l’époque, on donna la Bénédiction du Très Saint Sacrement, qui clôture la cérémonie, liant cet événement à l’Eucharistie, une dévotion centrale pour les Maristes et renforcée localement par Pierre-Julien Eymard, qui séjourna à La Seyne cette même année.

« On déposa la châsse dans une chapelle provisoire décorée à cet effet. Les reliques du saint y restèrent exposées afin de rappeler aux élèves la grande leçon d’abnégation et de générosité chrétiennes qu’il avait donné aux hommes de son temps, de son vivant.«

Louis Baudoin Histoire de La Seyne

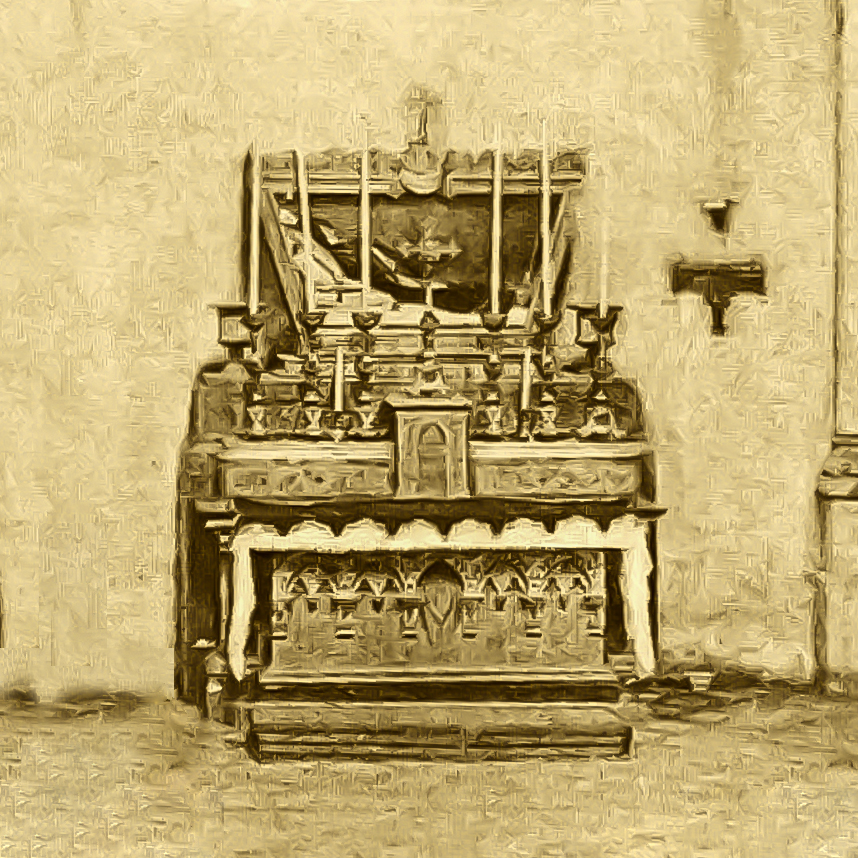

Lors de la livraison de la chapelle* actuelle en 1864, il est fait mention de la chapelle dédiée à St Victorius, preuve de l’importance que revêtait ce reliquaire pour la congrégation.

Hypothèses et signification

Victorius, en tant que martyr « nomine proprio », n’est pas un saint célèbre comme Victor de Marseille, mais un témoin anonyme des catacombes auquel on a donné une identité et une vénération locale. Son transfert par Epalle et Colin illustre la stratégie des Maristes pour ancrer leur présence en Provence, en dotant leurs institutions de reliques prestigieuses. La date de 1853, peu avant la démission de Colin en 1854, pourrait aussi refléter un dernier acte symbolique de son mandat.

Conclusion

On sait donc que le corps de saint Victorius, martyr extrait des catacombes le 27 juillet 1835 par ordre de Grégoire XVI, fut apporté en France par Mgr Epalle, missionnaire mariste, et confié aux Maristes par Jean-Claude Colin. Il fut solennellement transféré à La Seyne-sur-Mer le 17 juin 1853 pour le collège Sainte-Marie.

Les reliques de Victorius furent conservées dans la chapelle du collège. Aucune mention ultérieure de ce culte n’apparaît dans les archives accessibles aujourd’hui. Au-delà de ces faits, son histoire reste celle d’un martyr obscur, dont le culte local s’est probablement éteint avec le temps. Des archives maristes ou un certificat pontifical pourraient apporter plus de lumière, mais en l’état, cet événement illustre le dynamisme religieux du XIXe siècle et l’héritage des catacombes dans la piété catholique.

Sources

Chat GPT + Grok 3

Les origines de Sainte Marie (archives ISM)

Translation des reliques de St. Victorius (archives ISM)

L’histoire d’une maison d’éducation (1882) Discours prononcé par M. L’abbé Paul Terris

Louis Baudoin Histoire de La Seyne

Ping : Table des matières – 3AISM